РУБРИКИ

10.05.2017/№19

Бриология – наука о мохообразных и редкая специальность в ботанике.

Она требует большой щепетильности, ведь определять видовую принадлежность бриофитов часто приходится с помощью микроскопа. Среди белорусских специалистов-бриологов – президентский стипендиат, научный сотрудник лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, кандидат биологических наук Марина ШАБЕТА (на фото).

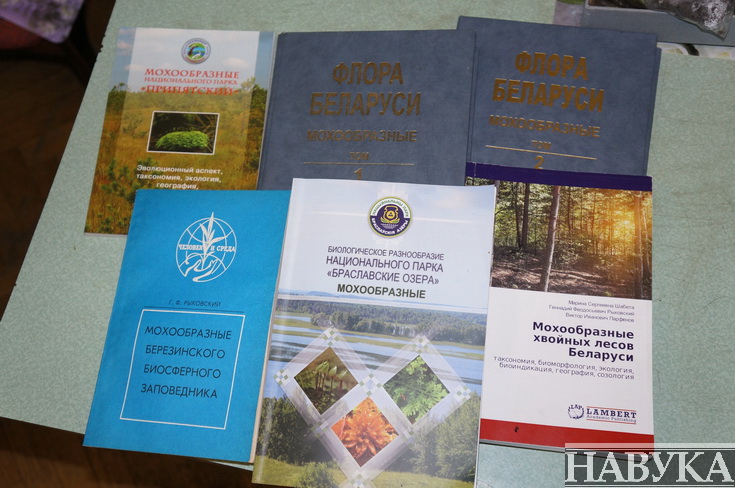

Впервые систематизировал мохообразных в Беларуси и подытожил локальные исследования наставник М.Шабеты – доктор биологических наук Геннадий Рыковский. Вместе с кандидатом биологических наук Олегом Масловским они работали над созданием двух томов «Флоры Беларуси». Так увидели свет полный список видов, информация о некоторых экотопах (местах произрастания), предполагаемых для нахождения видов, а также литературные источники.

Сегодня известно 433 вида мохообразных, произрастающих в Беларуси, представленных мхами, печеночниками и антоцеротовыми. 255 из них найдено в превалирующих у нас хвойных лесах. Для ученых важно, что еловые и сосновые леса Беларуси – так называемые коренные. Они развиваются без влияния человека. Поэтому стали главным объектом исследования М.Шабеты. Она провела таксономический, биоморфологический, экологический, географический и созологический анализы бриокомпонента хвойных лесов Беларуси. За последние несколько лет она изучала их бриофлору, выполняя научно-исследовательские задания ГПНИ, ГНТП, проекты БРФФИ и работая по бюджетным договорам. В составе бриофлоры Беларуси бриологи исследовали также брио-апофитную фракцию, являющуюся индикатором доминирующего в настоящее время процесса синантропизации растительного покрова, т.е. его изменения под влиянием деятельности человека. Интересным представителем мохообразных в Беларуси является Schistostega penata – мох, светящийся в темноте. Его сложно обнаружить, поскольку он произрастает в норах животных. Во флоре хвойных лесов Беларуси произрастают также два вида древесных мхов.

Исследования показывают, что в каждом типе леса свои бриофиты. «Это настоящие индикаторы породного состава леса, – отмечает бриолог. – Присутствие мохообразных заменяет информацию дорогостоящих лабораторных исследований. Наша экспертиза видового состава мохообразных в конкретном лесу позволяет лесному хозяйству сделать как минимум инвентаризацию их угодий». Поэтому один из востребованных объектов изучения – бриофлора парков и заповедников.

Поскольку число бриологов в стране совсем невелико, услуги сотрудников лаборатории флоры и систематики растений высоко востребованы нашими национальными парками. Заключив договора, М.Шабета с коллегами проводят инвентаризацию бриофлоры особо охраняемых природных территорий Беларуси. Академические бриологи работали в Березинском биосферном заповеднике, в национальных парках «Браславские озера» и «Припятский». С помощью современных методов бриоиндикации была создана прогнозная характеристика экологического состояния парковых экосистем парков Минской области.

Мохообразными заинтересовались российские коллеги. Белорусы запланировали также совместные проекты по различным группам мохообразных в аспекте лесных экотопов и другие бриологические исследования со специалистами Украины, Латвии, Литвы, Болгарии и др. Исследования академических специалистов высоко ценятся в Западной Европе, где очень популярны «зеленые» науки.

Отдельное внимание в изучении биоразнообразия мохообразных Беларуси ученые уделяют видам, занесенным в Красную книгу республики. Анализ современного состояния популяций, не подлежащих охране, показал, что в новое издание Красной книги следует включить 3 редких вида бриофитов. За последние годы существенно пополнилась бриологическая коллекция гербария (13,3% от современного фонда гербария мохообразных). Разработана и ведется база данных «Гербарий мохообразных (Bryobionta)». Напомним, что этот научный объект является национальным достоянием Республики Беларусь.

Теперь настал черед работы с лиственными лесами. М.Шабета и ее коллеги изучают таксономическую и экологическую структуры их бриокомпонента.

В экосистеме нет фаворитов. Потеряв одно звено, можно повлиять на многие другие. Как в мире фауны, где, к примеру, уменьшение популяции стрекоз вызвало рост количества гнуса. Поэтому и бриофиты, как обязательное звено флоры Беларуси, как фильтры леса, несмотря на их малые размеры и кажущуюся неприметность, изучать важно и нужно. Это понимает новое поколение подрастающих ученых. В лаборатории ждут анализа свежие образцы мохообразных, собранных школьниками на территории Ботанического сада. Марина Шабета «наставничает» в кружке «Бриология», который курирует Центр детей и молодежи.

Говоря о непосредственном практическом применении, отметим, что мохообразные зарекомендовали в хозяйстве себя давно. Срубы домов издревле перекладывались сфагновыми мхами. Они гигроскопичны, обладают бактерицидными свойствами, сегодня активно используются в растениеводстве. Известно, что сфагновые мхи – это еще и фильтры типов жидкостей.

Поэтому изыскания в биообластях привлекают в число ученых все больше людей. Их популярность растет и в нашей стране, где главный акцент привычно ставился на технические науки. «Хоть наша страна не располагает большими ресурсами для развития фундаментальной науки, – подытоживает разговор о своей научной сфере стипендиат, – нельзя забывать, что она приносит дивиденды в будущем».

Елена ЕРМОЛОВИЧ, «Навука»

Фото автора