РУБРИКИ

01.04.2025 №14

Он был за Северным и Южным полярными кругами, участвовал в экспедициях на Камчатке и в

Средней Азии, пересек экватор в нулевой точке, стал первым белорусским биологом в Антарктиде, впервые поднял флаг БССР на этом материке. А всего на шестой континент он совершил пять экспедиций. Видимо, не случайно первые буквы его имени и фамилии складываются в слово «юг». Юрий Григорьевич Гигиняк, ведущий научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, недавно отпраздновал 80-летие. Мы узнали у легендарного полярника, каково нырять с аквалангом под антарктический лед, что помогает справляться с длительной изоляцией и как его женили в Антарктиде…

– Юрий Григорьевич, как вы стали полярником?

– Мне довелось поменять 6 школ: отец был военным – то и дело переезжали. Не «дружил» с точными науками. В детстве много читал. У меня была большая библиотека. «Белые сны» Василия Пескова и «Ледовая книга» Юхана Смуула – одни из первых прочитанных книг про Антарктиду, увлекали произведения про арктических летчиков – Водопьянова, Чкалова. Мне уже больше ничего не хотелось – в Антарктиду и все. Поступал на биофак БГУ, но с первой попытки не удалось, из-за сочинения. Пошел работать в политехнический институт лаборантом, научился проводить лабораторные занятия у физиков. Вторая попытка поступления на биофак была удачной.

Года три писал письма в Институт Арктики и Антарктики в Ленинград с надежной, что меня, гидробиолога, возьмут на ледовый континент. Но безуспешно… В 1969 г. на три месяца попал в свою первую большую экспедицию на судне «Витязь» в Тихом океане. Изучали с помощью трала на глубине 5–6 км звезд, ежей, моллюсков и другую живность. Но основной работой было исследование фотосинтеза в океане, как продуцируют в этих широтах.

И вдруг в Минск из Ленинграда приезжает известный полярник Евгений Грузов, встретился со мной и спрашивает: ну, согласен в Антарктиду? Радости моей не было предела! Однако думал, что поеду на месяца три-четыре, но провел там более полутора лет. Это была 16-я Советская антарктическая экспедиция, 1970 год, мне 25. Там я начал погружаться с аквалангом.

– А где вы учились на водолаза?

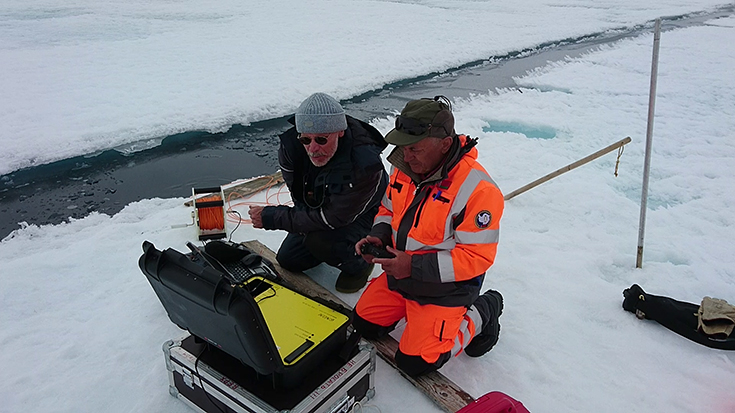

– На меня в Антарктиде впервые надели акваланг: привязали страховочной веревкой, и я погрузился в майну (большую лунку во льду) на 8–10 м. Вода была очень прозрачной: я увидел дно на глубине около 50–60 м, усеянное морскими обитателями. Когда вышел из воды – коллеги не поверили, что я никогда не погружался! А я и плавать-то практически не умею: 20–30 м еще проплыву «по-собачьи»… Но с ластами и маской могу хоть целый день провести в воде. Во время полярной ночи мы тоже погружались. И удивлялись – снаружи темнота, звезды, луна, а подо льдом сумерки, но видно. До сих пор для меня этот феномен остается загадкой!

– Попадали в экстремальные ситуации?

– Нужно было отвезти груз на станцию Мирный. Есть коварное течение, снизу вымывающее лед, – получается шуга, словно болото. Мы туда провалились. Сапоги с меня слетели. Кое-как удалось выбраться. В одном носке бежал на нашу станцию 1,5 км. Не заболел!

У воды отрицательная температура, воздух на улице тоже холодный, и руки через месяц-два уже были обморожены. Мне ведь тоже приходилось страховать коллег: страховочной конец нужно держать без рукавиц, чтобы чувствовать работающего под водой. Это обморожение сказалось: сейчас от холодной воды руки сразу немеют.

– Поделитесь секретами выносливости.

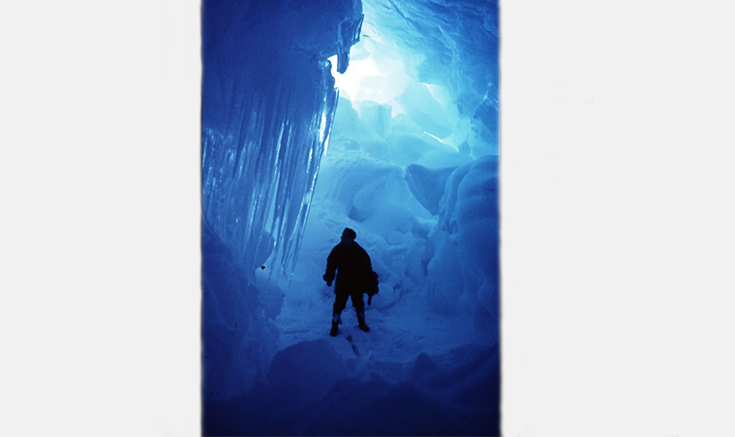

– В мою первую антарктическую экспедицию мы жили на небольшом каменном острове Зыкова, около 60–80 м в диаметре. Нас пятеро: четверо из Ленинграда и я из Беларуси. Ни врача, ни повара. Сегодня ты погружаешься под лед, завтра я, страхуем друг друга. Потом дежурства на камбузе. Были загружены работой. Я изучал фотосинтез, дыхание животных, размножение, миграции, определял калорийность донной фауны. В редкое свободное время фотографировали пингвинов, в футбол играли. Самое яркое развлечение – подплыть на лодках к айсбергу, найти в нем ледяную пещеру и попасть внутрь. Там невероятно красиво! Опасно? Да!

…Пока был в Антарктиде, друзья-коллеги с биофака БГУ, где тогда работал, решили подыскать мне невесту. Присылали шуточные телеграммы, узнавая «желаемые параметры». И нашли. С Валечкой мы вместе уже 52 года, двое детей, любимый внук Ромка. Сын Александр тоже окончил биологический факультет БГУ. Дочь Ирина – ученая-гидробиолог.

– Сейчас экспонируется выставка ваших фоторабот «Живые камни Антарктиды». Какое фото считаете самой большой творческой удачей?

– Каменное лицо, которое я однажды нашел в Антарктиде. Но его можно увидеть, только когда солнце дает тень. Иду и в рельефе камня вижу человека или какого-то зверя. Подобралась серия таких фотографий: зубр, чудовище и др.

– Вы лично открыли что-то интересное в биологии?

– У меня есть три авторских свидетельства по пресноводным креветкам. С коллегами разработали методику их выращивания в Беларуси. Креветок вселяли в водоемы-охладители Березовской и Новолукомльской ГРЭС. Они там обитают уже 40 лет. В этих водоемах из-за сброса теплой воды температура может подниматься до +35оС. В таких условиях часть животных, которыми кормится рыба, не выживает, а креветки способны.

Сейчас руковожу антарктической программой по биологии. В частности, изучаем антарктических тихоходок – микроскопических беспозвоночных, близких к членистоногим: они живут в почве, во мху, могут выживать в космосе – за бортом корабля. В Антарктиде их замораживаем в кусочке мха до –20оС, привозим в институт, размораживаем – через 6–7 мин они оживают. Замораживал их при –65оС и в жидком азоте при –197оС – после разморозки они все равно живы. Изучаем организмы, законсервированные в кернах, например микромицеты, плесневые грибы, которые находились в донных отложениях более 5–10 тыс. лет, – и они оживают! С Институтом биофизики будем изучать, есть ли опасные вирусы у антарктических птиц, заражены ли они птичьим гриппом, который уже достиг Антарктиды.

– Есть ли у вас девиз, с которым идете по жизни?

– Еще до Антарктиды начал писать песни про нее под гитару. В одной из них есть куплет: «Назвался героем, так будь им всегда! И в дождь! И в туман! И снега-холода! А если один, все равно будь герой, ведь в песнях и мыслях друзья здесь, с тобой!». Эти слова и сопровождали всю жизнь…

Беседовала Елена ПАШКЕВИЧ, «Навука»

Фото из личного архива Ю. Гигиняка