РУБРИКИ

13.03.2017/№11

Институту физики удалось добиться значительных результатов в сфере использования лазерных технологий в медицине.

Использование оптических технологий для решения актуальных проблем медицины является одним из наиболее ярких примеров возможности «доведения» научных разработок академического института до широкого практического применения. Несмотря на трудности с внедрением результатов научных исследований в практику, в сфере использования лазерных (а затем и светодиодных) технологий в медицине Институту физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси удалось добиться значительных результатов.

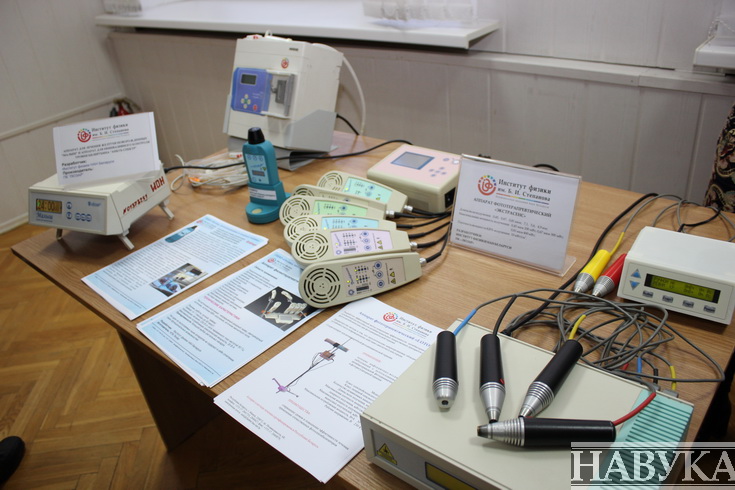

В настоящее время практически все клинические учреждения республики оснащены аппаратурой для низкоинтенсивной лазерной терапии, разработанной в Институте физики НАН Беларуси. Это позволило полностью отказаться от импортных закупок соответствующей фототерапевтической аппаратуры. В настоящее время наш институт тесно сотрудничает с ПК «Люзар» (образован в 1989 году на базе Института физики), где выпускаются приборы, о которых более подробно речь пойдет ниже.

Достоинством наших разработок является возможность проведения лазерного воздействия по всем методикам, принятым в современной фототерапии на очаги поражения наружной локализации; на проекции внутренних органов через кожный покров; на очаги поражения внутриполостной локализации; надвенное (чрескожное) воздействие на кровь; внутрисосудистое (внутривенное) освечивание крови с использованием одноразовых стерильных световодных систем; лазерная акупунктура и акупрессура; воздействие на рефлексогенные зоны.

Включение лазерного излучения в арсенал средств современной медицины выгодно не только с социальной точки зрения, но и экономически. Это сокращает сроки лечения и временной нетрудоспособности, не вызывает побочных эффектов, позволяет сократить или отказаться от применения ряда дорогостоящих лекарственных препаратов. Так, независимый экономический расчет, проведенный Белорусским государственным экономическим университетом на основании двухлетней выборки больничных листов травматологических отделений Минска показал: если при оперативном лечении больных с закрытыми переломами костей голени сроки временной нетрудоспособности в контрольной группе (где лазерное излучение не использовалось) составляли 173±5 дней, то при комбинированном (последовательном) воздействии лазерным излучением синей и красной областей спектра, осуществляемом с использованием разработанной нами аппаратуры, сроки временной нетрудоспособности не превышают 141±4 дней. При этом экономический эффект при использовании комбинированной лазерной терапии составляет 413 долларов США в пересчете на одного пациента.

Всего в клинические учреждения было поставлено более 2.000 аппаратов для лазерной терапии.

Среди них − хорошо известные приборы «Родник-1», «Снаг», «Сенс», «Экстрасенс» и др.

В последние 5 лет мы активно ведем исследования, направленные на разработку методов антимикробной и противогрибковой фотодинамической терапии и создание лазерной аппаратуры для реализации данной технологии. Актуальность разработки методов антибактериальной (антимикробной) фотодинамической терапии (АФДТ) вызвана развитием устойчивости (резистентности) возбудителей различных заболеваний к антибиотикам и антисептикам.

Для широкого практического внедрения методов АФДТ необходимы доступные, разрешенные к использованию сенсибилизаторы, спектральный диапазон поглощения которых соответствует спектру излучения сертифицированных фототерапевтических аппаратов на основе лазерных и светодиодных источников. При этом разработка технологии получения новых фотосенсибилизаторов и их сертификация – весьма длительная, затратная и сложная процедура. В этой связи нами было предложено использовать в качестве фотосенсибилизаторов для антимикробной фотодинамической терапии лекарственные препараты, разрешенные к применению в качестве антисептиков и антибиотиков (фурацилин, фурасол, настойка эвкалипта, галенофиллипт, настойка зверобоя, диагиперон, амфотерицин В и др.). Исследования показали многократное усиление бактерицидного действия указанных препаратов за счет фотодинамического эффекта. Достоинством АФДТ является отсутствие резистентности у патогенной микрофлоры к действию активных форм кислорода, генерируемых фотосенсибилизатором. Для практической реализации метода антимикробной фотодинамической терапии с использованием большого числа фотосенсибилизаторов создан лазерный аппарат «Лотос». В медучреждения нашей республики поставлено более 150 таких аппаратов.

Предметом нашей особой гордости является фототерапевтический аппарат «Малыш» для лечения желтухи (гипербилирубинемии) новорожденных детей (соисполнитель – РНПЦ «Мать и дитя»). Это один из наиболее ярких примеров эффективного использования оптических технологий в медицине. «Малыш» создан на базе новых источников света – сверхъярких светодиодов сине-зеленой области спектра, и не имеет аналогов по эффективности лечения желтухи у новорожденных. Он позволяет примерно в 3 раза сократить продолжительность фототерапии, полностью исключить побочные неблагоприятные эффекты, присущие традиционно используемым ламповым источникам света. Применение аппарата «Малыш» дает возможность в подавляющем большинстве случаев отказаться от заменного переливания крови новорожденному − процедуры, приводящей в некоторых случаях к летальному исходу. В аппарате «Малыш» воплощены результаты многолетних исследований закономерностей фотоизомеризации билирубина при воздействии света различного спектрального состава, результаты исследований причин побочных эффектов света на организм и путей их минимизации. В медучреждения поставлено более 1.000 аппаратов, из них 400 – в Россию.

Однако свет является не только мощным фототерапевтическим средством, но и может использоваться для неинвазивной диагностики различных заболеваний и мониторинга биологически важных соединений в крови человека. Это блестяще реализовано в приборе АНКУБ-Спектр (совместной разработке с РНПЦ «Мать и дитя»). Указанный прибор обеспечивает контроль уровня билирубина в крови новорожденных детей без забора крови. Такой мониторинг особенно важен при развитии гемолитической желтухи, когда необходимо в критических ситуациях контролировать почасовой прирост билирубина. В медучреждения поставлено более 250 таких аппаратов.

Вместе с тем нельзя не отметить и определенные препятствия, затрудняющие внедрение новой наукоемкой техники в медицинскую практику. Так, в последние годы ведущие медицинские научные учреждения весьма неохотно откликаются на предложение выступить в качестве головной организации – медицинского соисполнителя в разработке нового изделия. Причина тому – необходимость обеспечения в трехлетний срок после завершения разработки полной окупаемости средств, затраченных на ее создание. В случае невыполнения данного условия, все исполнители (как правило, бюджетные организации) обязаны вернуть в бюджет неэффективно использованные средства. При наличии кризисных явлений в экономике обеспечение окупаемости в такой срок новой разработки является трудно осуществимым. К тому же для ее продвижения, а также для подготовки соответствующих медицинских специалистов необходимо определенное время. В прежние годы Министерство здравоохранения находило возможность организации централизованных закупок новых изделий, при разработке которых указанное ведомство выступало госзаказчиком. Сейчас такие подходы практически не применяются. Все это является причиной, сдерживающей разработку и внедрение новой наукоемкой техники в медицинскую практику.

Но, как говорится, дорогу осилит идущий!