РУБРИКИ

23.05.2016/№21

Белорусские ученые продолжают поиски в сфере анизотропных материалов.

О планах и трудностях на пути к их реализации – в нашем интервью с заведующим лабораторией материалов и технологии ЖК-устройств Института химии новых материалов НАН Беларуси (ИХНМ) кандидатом физико-математических наук Александром МУРАВСКИМ.

− Александр, какими достижениями прошлых лет могла бы гордиться лаборатория?

− Сотрудниками нашей лаборатории разработана новая теория молекулярной фотоориентации красителей, описывающая формирование термоустойчивых анизотропных распределений молекул, связанных большим числом межмолекулярных связей. Созданы новые оптически функциональные материалы для фотоориентации жидких кристаллов на основе линейных азокрасителей, образующих межмолекулярные водородные и координационные связи. Лаборатория − один из лидеров на просторах СНГ по исследованию процессов индуцированного формирования анизотропии физико-химических свойств в конденсированных средах. Мы разработали новый технологический процесс и принципиально новый для стран СНГ тип холестерических жидкокристаллических устройств (ХЖК).

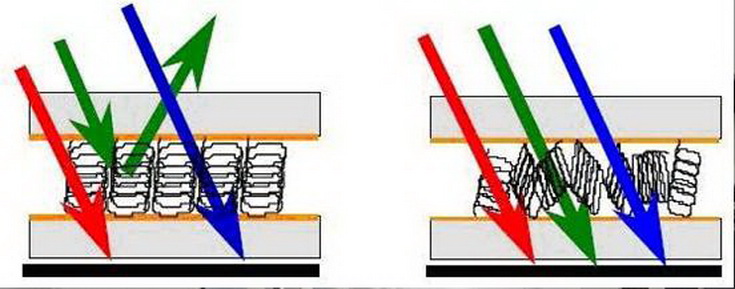

Технология формирования поверхностно-стабилизированных холестерических текстур (ПСХТ) основана на свойствах естественного отражения ХЖК, что позволяет создавать ЖК-индикаторы и графические устройства отображения информации. Основные достоинства ПСХТ устройств − это реализация экранов высокой информационной емкости с возможностью считывать изображение при яркой внешней засветке. Тематика не нова, но на очередном витке развития технологий ЖК-устройств становится актуальна вновь. Ведь есть потребность в новых тонкопленочных материалах элементов подсветки для достижения высококачественного цветного изображения стандарта Rec.2020.

− Вы также занимаетесь разработкой устройств для формата 3D – очки, принтеры... Только ли над этим сейчас идет работа?

− Было время, когда мы разрабатывали 3D-очки, однако когда актуальность этой тематики стала угасать, мы перешли к созданию циркулярных поляризаторов различных диапазонов и ахроматических фазовых пленок. Оказалось, что в СНГ этим больше никто не занимается и ниша свободна. Основное применение таких материалов – антиотражающие и поляризационные фильтры различных спектральных диапазонов для оптических регистрирующих устройств, необходимые при автоматизированной обработке изображений. Также мы координируем работы по организации опытного производства материалов для 3D-печати. Однако трудности, в основном финансового характера, постоянно ставят преграды.

Но основные наши усилия направлены в русло органической электроники и создания для нее анизотропных материалов. За счет строго упорядоченных молекул в их основе такие материалы более стабильны, менее подвержены окислению и влиянию воды. Если, например, молекулы в наноразмерном слое «закручены» под определенным углом, с этой структурой необычно взаимодействует свет. Спираль молекул работает как оптический резонатор и получается селективный спектральный эффект отражения света. Так можно получать, например, перламутровый пигмент.

В настоящее время лаборатория занимается, по большей части, прикладными работами – по конкретным материалам для заказчиков. Однако не забыта и фундаментальная наука. Есть идея делать материалы с отрицательной дисперсией двулучепреломления для ахроматических фазовых систем, то есть работающих в широком спектральном диапазоне. Сегодня это очень перспективно. Все способы применения жидких кристаллов основаны на двулучепреломлении и, получив материалы с отрицательной дисперсией, есть шанс расширить многие эффекты по спектральному диапазону. Это можно делать за счет внутримолекулярного структурирования, комбинируя сложную большую молекулу из нескольких поменьше, которые между собой пространственно строго связаны. По сути, это нанотехнологии, которые позволяют придать материалу новые свойства. В частности, в оптике применение материалов с отрицательной дисперсией двулучепреломления позволит сделать перестраиваемые массивы линзы, лишенные хроматических аберраций, необходимые для голографического 3D-телевидения; в фотонике изготовить широкодиапазонные дифракционные элементы q-plate для получения и разделения лазерного излучения с различным топологическим зарядом, что позволит увеличить пропускную способность существующей оптоволоконной инфраструктуры систем телекоммуникации.

Лаборатория также занимается разработкой фотохромных покрытий для энергосберегающих окон. Была идея сделать пленочное анизотропное прозрачное покрытие на окно или витрину, на которое можно проецировать изображение. При этом проектор использует поляризованный свет. Хороших идей хватает, но для этих работ необходимо новое оборудование, однако оно далеко не всегда доступно для приобретения.

− Это основная проблема в реализации научных идей?

− Как раз насчет технической базы не все так плохо. По сравнению с другими странами СНГ в Беларуси большие ресурсы и возможности. Мы в силах решать научные проблемы! Но трудности с финансированием вкупе с отсутствием налоговых льгот, сравнимых с теми, что есть у Парка высоких технологий, а также нюансы, связанные с заключением договоров, мешают это реализовать.

Еще одна проблема – кадровый состав. Мне кажется, что из науки выйти просто, а вот назад уже дороги не будет. Да и времени на то, чтобы достичь должного научного уровеня, нужно немало. При этом многим молодым ученым не хватает усилий, а тем, кто им должен помогать выходить на этот необходимый уровень – усердия.

Остается актуальной и проблема связи науки с производством. Промышленность не может четко сформулировать свои запросы. Ведь проще купить все готовое. Но в результате теряются кадры, способные дать техническое задание для разработки. А наука подразумевает собственную независимую разработку технологии, что требует времени и финансирования, но окупается при реализации продукции.

На мой взгляд, зарабатывает в основном промышленность, не наука. Наука повышает маржинальность продукта, решает проблемы, уменьшает себестоимость. Говоря об оптимизации процессов, вспоминается популярный ныне инструмент поиска средств − краудфандинг («народное финансирование»). Думаю, при возможности представлять обоснования тем научных исследований для людей, которые могли бы поучаствовать, был бы встречный интерес.

Елена ЕРМОЛОВИЧ, «Навука»