РУБРИКИ

11.05.2016/№19

Минчане часто провожают любопытными взглядами необычный грузовик, который доставляет бумагу в Дом печати.

Этот раритет, можно сказать, осколок ленд-лиза. «Студебеккер». Для своего времени весьма мощный, строгий и вместе с тем довольно симпатичный американский автомобиль, даже комфортабельный по военным меркам. Он очень полюбился фронтовым шоферам за безотказность, простоту в техобслуживании. Ему не страшны были весенняя распутица, осенняя слякоть, зимние заносы. Три ведущих моста позволяли машине преодолевать любое бездорожье. Недаром на ее шасси монтировались реактивные установки гвардейских минометов, знаменитых «катюш».

Всего в СССР было поставлено в годы войны 430 тысяч грузовых «студебеккеров», «фордов», «шевроле» и других марок по знаменитому закону о ленд-лизе, принятому Конгрессом США. В июне 1942 года в Вашингтоне было подписано соглашение, по которому действие его распространялось и на Советский Союз (изначально для Великобритании и Франции).

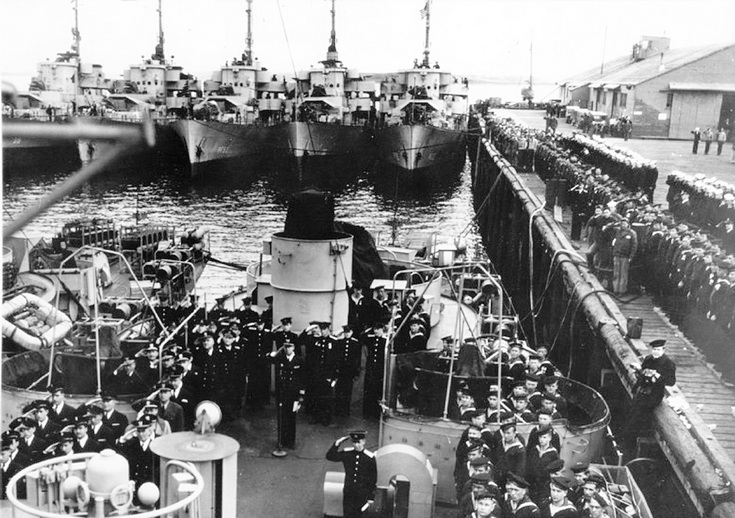

Ленд-лиз в переводе с английского – сдавать внаем, брать в аренду. Это значит, попользовался – верни обратно. В данном случае то, что осталось не уничтоженным в ходе боевых действий. Ветераны наверняка помнят, как в морские порты победившей страны потянулись колонны автомашин, всякой прочей техники иностранного производства. Ее поджидали корабли под звездно-полосатым флагом с мощными прессами на борту. Они легко превращали доставленное добро в металлолом, который исчезал в необъятных трюмах сухогрузов.

В нашем колхозе под Борисовом еще в пятидесятые годы прошлого столетия исправно трудились «студебеккер» и «форд», но потом они неожиданно исчезли. Люди поговаривали, что их «засекли» американцы и потребовали сдать им. Ох как не хватало этих машин в скудном автотракторном парке хозяйства!

Раз за разом, в канун Дня Победы, особенно ее круглых дат, разгораются споры о вкладе союзников в разгром фашизма. То, что за океаном давно безоговорочно уверовали в праве на свою исключительную роль во Второй мировой войне, к сожалению, уже никого не удивляет. Они внесли решающий вклад в разгром нацизма, значит, победители – и всё тут!

Так каков был чисто материальный вклад наших союзников в священное дело уничтожения злейшего врага человечества – германского фашизма? То, что американцы и англичане в долг поставляли нам военную технику, амуницию, материалы, а также продовольствие, дискутируется до сих пор. Весомый аргумент в пользу того, что «благотворительность» оплачивалась валютой, тверже которой не бывает, то есть золотом и платиной, говорит тот факт, что регулярно, раз в месяц, в Магадан заходила американская подводная лодка за очередной «порцией» желтых слитков с надписью на каждом «СССР». Некоторые корабли, к сожалению, не доходили к местам назначения, немцам удавалось торпедировать их, пускать на дно с ценным грузом.

Такая участь постигла, скажем, английский крейсер «Эдинбург» с несколькими тоннами советского золота на борту. Его удалось поднять только в конце прошлого века. Недавно обнаружен на дне Атлантики американский корабль с 35 тоннами советской платины в трюмах, по сегодняшнему курсу – 3 миллиарда долларов!

Всего в ценах 1946 года США прислали в СССР товаров по ленд-лизу на 13 с лишним миллиардов долларов, Великобритания – на 430 миллионов фунтов стерлингов. В первую очередь тех, что покрывали дефицит. Так, 300 советских кораблей были оборудованы английскими гидролокаторами и американскими бомбометами – подобной техники для борьбы с немецкими субмаринами у нас тогда не было. Не было и промышленного производства радиолокаторов, поэтому запросили 1.803 комплекса из Англии.

Остро нуждалась Красная Армия в средствах связи. Ведь буквально на единицах танков и самолетов устанавливались радиостанции, и те далеко не отвечали требованиям войны. И вот благодаря союзникам удалось восполнить этот пробел в оснащении войск, что позволило значительно улучшить их управляемость. Ленд-лизовскими радиостанциями оснастили 150 дивизий, все бронетанковые и воздушные армии.

В фильмах о войне часто встречаются эпизоды, когда Сталин говорит по прямому проводу с Жуковым, командующими фронтами и армиями. Бесперебойную связь обеспечивала высокочастотная аппаратура (ВЧ), две сотни станций которой были доставлены из-за океана.

Советские танкисты и летчики, артиллеристы и пехотинцы могли непосредственно в бою оценить возможности и качество импортного оружия. После катастрофы наших ВВС в 1941 году особенно нуждались они в истребителях и бомбардировщиках, транспортниках. «Эйракобры», «Бостоны» достойно дрались с фашистскими стервятниками. Авиадивизия прославленного аса Александра Покрышкина была укомплектована в основном «кобрами». Всего их поставлено 4.952 штуки.

Да и советские «яки», «петляковы», «лавочкины» быстрее становились на крыло, благодаря «летающему металлу» – алюминию, 170 тысяч тонн которого прислала Америка.

Прибавьте сюда порох, взрывчатку, шины, авиационный бензин, различные материалы, сырье.

По импорту прибыл 1.981 паровоз (своих было изготовлено только 92), перегнали и переправили 13.875 истребителей, 3.633 бомбардировщика, 12.755 танков и САУ, 7.172 бронетранспортера (своих вообще не производили), 50.000 джипов, 8.218 зенитных орудий и др.

Особо следует сказать о поставках продовольствия, ведь немцы захватили территорию, на которой производилось 40% зерна в стране. Знаменитая американская свиная тушенка, прозванная остряками «второй фронт», яичный порошок, опять же нареченный «рузвельтовыми яйцами», галеты, мука, сухое молоко, сало, сливочное масло, шоколад. Специально для СССР в США освоили выпуск консервированного борща в банках и в сухом виде. Совсем не лишними были и 9 тысяч тонн семян различных культур, переброшенные морем для посевной кампании 1942 года.

Всего же Советский Союз получил 5 миллионов тонн продовольствия. Его достаточно, чтобы в течение 4 лет кормить десятимиллионную армию.

В разное время по-разному оценивали помощь союзников, но никто не сбрасывал ее со счетов Победы. Прославленный полководец маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков, к примеру, утверждал, что доля поставок по ленд-лизу составляла 4% и «говорить о решающей роли их не приходится». Бывший нарком внешней торговли Анастас Микоян подсчитал, что без помощи США война затянулась бы еще года на полтора. Но в Победе нашей никто не сомневался, ибо дело наше правое.

В приказе Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина по случаю праздника Первое мая 1944 года, когда Красная Армия громила захватчиков по всем направлениям, отмечалось: «Этим успехам в значительной мере содействовали наши великие союзники, Соединенные Штаты Америки и Великобритания, которые держат фронт в Италии против немцев и отвлекают от нас значительную часть немецких войск, снабжают нас весьма ценным стратегическим сырьем и вооружением, подвергают систематической бомбардировке военные объекты Германии и подрывают, таким образом, военную мощь последней».

А вот авторитетное мнение генерала армии, президента Академии военных наук, доктора военных и исторических наук Махмуда Гареева: «Американцы оказали нам солидную помощь, которая была очень нужна нашей стране в первые, самые трудные годы Великой Отечественной войны. Вместе с тем нельзя преувеличивать объемы этих поставок, как это часто делается в зарубежной печати.

Все, что мы получили от США, составляет не больше 4% того, что производили сами. Из техники нам больше всего пригодились автомобили. Это позволило нам после 1943 года поставить всю артиллерию на механическую тягу, благодаря чему мы с успехом совершили ряд стратегически важных операций.

Сейчас нас иногда упрекают, что мы, мол, недооценили помощь союзников. Но нельзя забывать, что мы сражались с врагом один на один и понесли самые большие потери в этой войне. И за нашими спинами та же Америка могла спокойно организовывать свои войска и наращивать мощь. Конечно, помощь от США была нужна, и за это американцам спасибо. Но и они не должны забывать говорить спасибо нам за Победу».

Да, любая, даже самая совершенная техника, оружие остаются грудой металла без мужества и самоотверженности людей. А с этим у советского народа, в том числе белорусского, дефицита не было.

Николай ШЛОМА,

член Белорусского союза журналистов